„Großlandschaftliche Dialektwörterbücher zwischen Linguistik und Landeskunde“

Münster, 28. bis 29. Oktober 2021

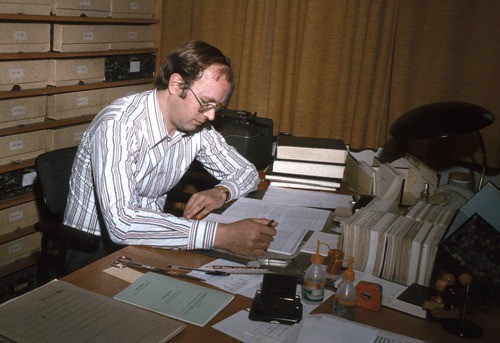

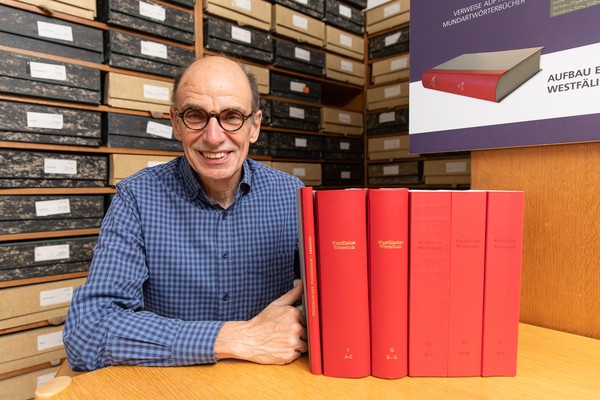

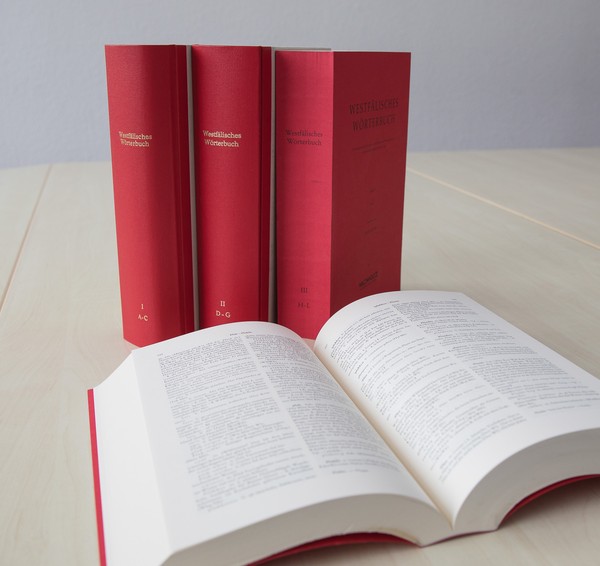

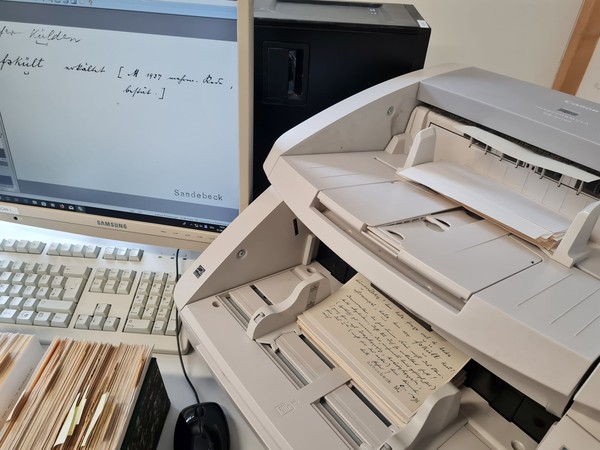

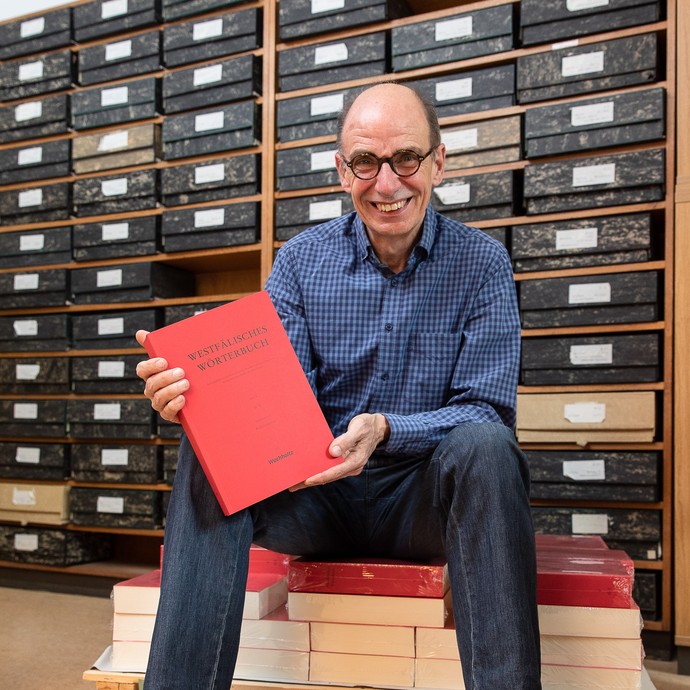

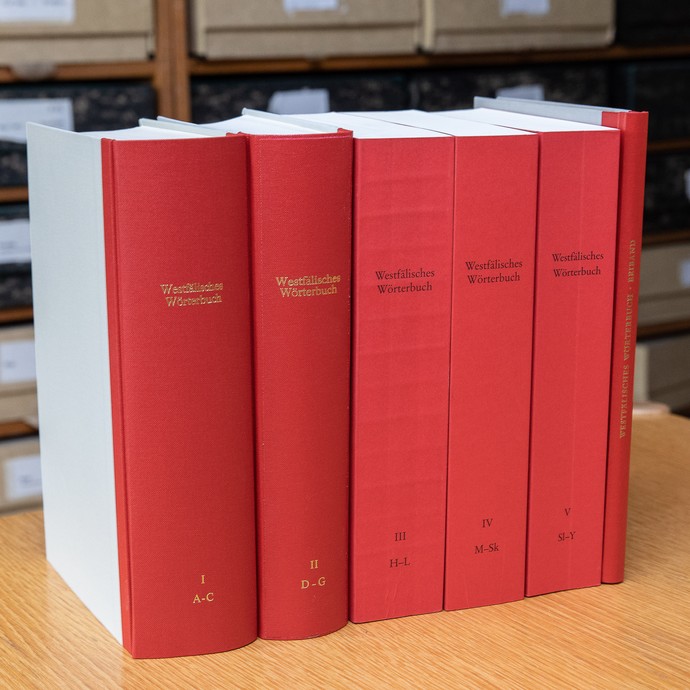

Im Jahr 1927 ist das Archiv des Westfälischen Wörterbuchs gegründet worden. Fast 100 Jahre später ist das Westfälische Wörterbuch mit dem fünften Band abgeschlossen worden. Dies nahm die Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens zum Anlass, in Münster vom 28. bis zum 29. Oktober ein Kolloquium zu dem Wörterbuchtypus „großlandschaftliches Dialektwörterbuch“ zu veranstalten.

Folgende Vorträge standen auf dem Programm:

Alexandra N. Lenz (Wien):

Germanistische Dialektlexikographie im 21. Jahrhundert – Herausforderungen und Perspektiven (Keynote)

Ulrich Wenner (Wittenberg):

Von Redensarten, Wetterregeln und Bräuchen. Der Belegteil in den Artikeln des Mittelelbischen Wörterbuchs

Robert Langhanke (Flensburg):

Dichtung als Quelle. Klaus Groth und das Schleswig-Holsteinische Wörterbuch als eine (zu?) fruchtbare Beziehung

Agnes Jäger (Jena):

Verborgene Schätze im Wörterbucharchiv: Morphosyntaktische Nachauswertung am Beispiel von Fragebögen des Thüringischen Wörterbuchs

Andreas Gellan / Philipp Stöckle (Wien):

Landeskundliches in der WBÖ-Belegdatenbank – Zugriff und Analysemöglichkeiten

Jacques Van Keymeulen / Veronique De Tier (Ghent):

Onomasiological and semasiological dialect dictionaries for the southern Dutch dialects (Flemish, Brabantic and Limburgian)

Andreas Bieberstedt / Christoph Schmitt (Rostock):

Vom gedruckten Wörterbuch zur virtuellen Forschungsumgebung. Digitale Vernetzungsszenarien dialektaler Großwörterbücher am Beispiel des Mecklenburgischen Wörterbuches

Anne Klee (Trier):

Vernetzungsstrategien zwischen Dialektwörterbüchern – am Beispiel des Trierer Wörterbuchnetzes

Im Juni 2024 ist in der Reihe „Niederdeutsche Studien" der Band zum Kolloquium „Großlandschaftliche Dialektwörterbücher zwischen Linguistik und Landeskunde" unter demselben Namen erschienen.

Weitere Informationen zum Band gibt es hier.